エアコンを選ぶとき、「せっかくだからハイエンド機を」と考える方は少なくありません。

しかし、実はその“選び方”こそが後悔のもとになることも。

各メーカーがラインナップするエントリー・ミドル・ハイエンドモデルには、価格だけでなく「使い勝手」や「掃除のしやすさ」にも大きな違いがあります。

この記事では、エアコンクリーニングの現場で数多くの機種を見てきた立場から、本当におすすめできるエアコンの選び方を解説します。

- エアコンの「グレード別構造」の違いと特徴

- ハイエンド機が掃除・耐久性で不利な理由

- プロが推す“シンプルで長持ちする”選び方

エアコンは「エントリー」「ミドル」「ハイエンド」の3タイプ

各メーカーが3グレードで展開している理由

エアコン市場では、各メーカーが明確に3つのグレード展開をしています。

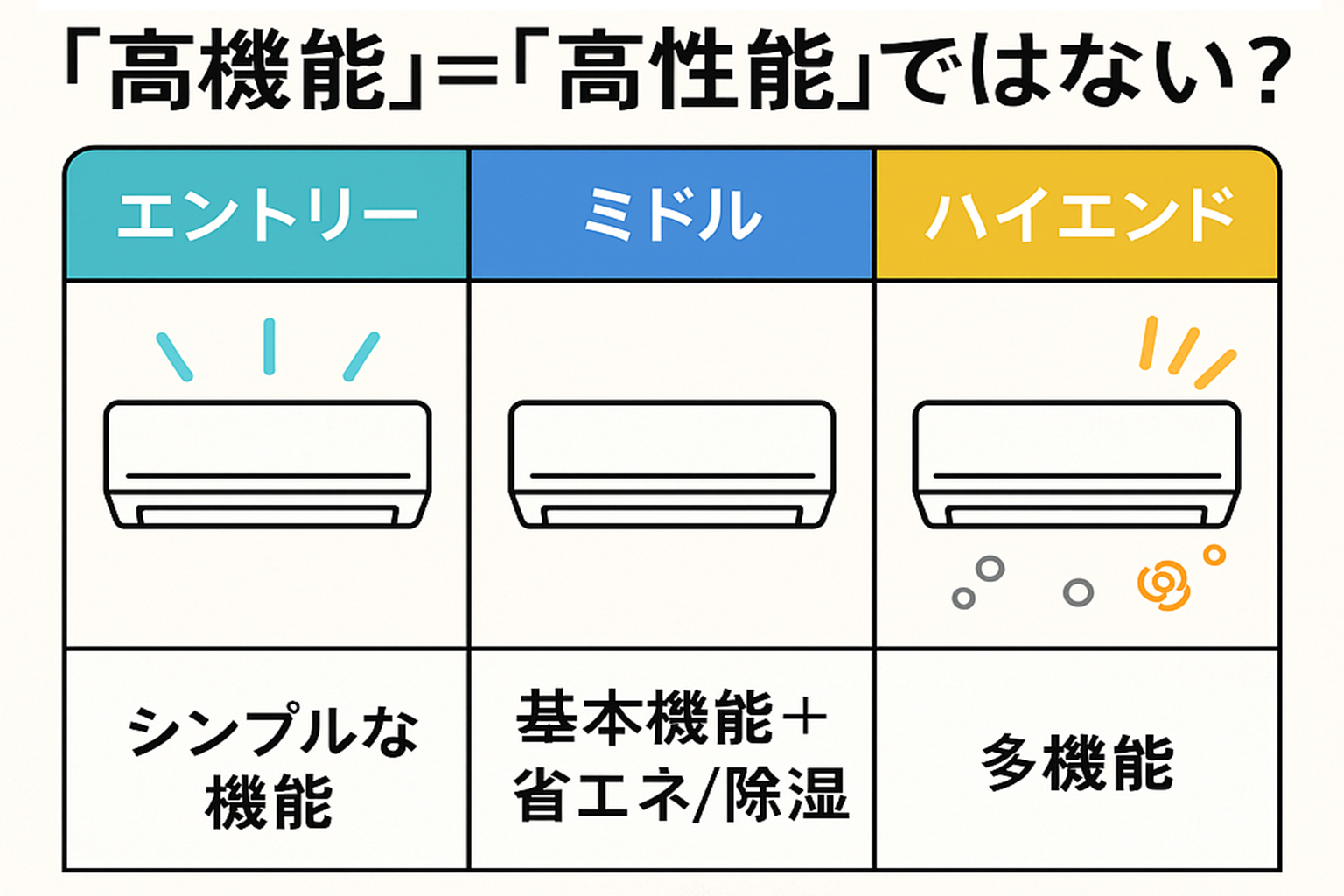

「エントリーモデル」「ミドルモデル」「ハイエンドモデル」と分かれており、それぞれ価格も性能も異なります。

この分類は、家の広さや冷暖房効率、ライフスタイルに応じた提案がしやすくなるため、販売戦略上も理にかなっているのです。

見た目は似ていても、中身は大きく違う

例えば、同じメーカーの6畳用エアコンでも、エントリーモデルとハイエンドモデルでは搭載されている機能や構造がまったく異なります。

センサーの数、風量制御、フィルター自動清掃機能、AI学習、自動お掃除ロボットなど、上位機種ほど“機能てんこ盛り”になっていく傾向があります。

しかし、この「多機能化」が実は落とし穴になる場合もあります。

ハイエンド機の落とし穴とは?

高機能=高性能ではない

ハイエンドモデルは「多機能」である一方、実際の使い勝手やメンテナンス性には難点が多くあります。

たとえば自動お掃除機能。フィルター掃除を自動化する便利な機能ですが、ダストボックスがすぐにいっぱいになったり、ブラシ部分にホコリが絡まったりと、実際には“掃除が必要な機能”になってしまっているケースも少なくありません。

また、センサーやAI制御などの電子部品が増えることで、基板トラブルや不具合の発生率も上がります。

構造が複雑=汚れやすく壊れやすい

ハイエンド機は、部品点数が多く、構造が複雑です。風の流れを細かく制御するためのフラップやモーター、機構が多数組み込まれており、そのぶん内部に汚れが溜まりやすくなります。

エアコンクリーニングの現場でも、ハイエンド機ほど分解に手間がかかり、細かいパーツにカビやホコリが入り込んでいるケースが非常に多いです。

「高い機種を買ったのに、掃除もしづらくて壊れやすい」──そんな声が実際に多く寄せられているのが、ハイエンドモデルの現実です。

エントリーモデルこそが“最強”の選択肢

必要な機能だけに絞ったシンプル構造

エントリーモデルは、冷房・暖房の基本機能を備えた“シンプルな構造”が最大の特長です。

余計な機能がないぶん、空気の流れが直線的で、ホコリやカビが溜まりにくく、掃除もしやすいというメリットがあります。

センサーやモーターの数も少なく、電子部品のトラブルも起きにくいため、故障率が低く、長持ちしやすいのも大きな利点です。

プロもすすめる「壊れにくく掃除しやすい」一台

現場で数多くのエアコンを見てきた立場から言えば、家庭用エアコンにおいて最もコスパが良いのは、実はエントリーモデルです。

分解清掃もしやすく、内部の状態を把握しやすい構造のため、定期的なメンテナンスもしやすい。

その結果、カビの発生や臭いのトラブルも少なく、長く快適に使い続けることができます。

業者目線で見る「シンプル構造=最強」説

分解がラク=クリーニングの仕上がりが段違い

エアコンクリーニング業者にとって、エントリーモデルはまさに“理想的な構造”です。

シンプルな作りのため分解がしやすく、内部パーツの取り外し・洗浄・再組立てがスムーズに進みます。

その結果、洗浄ムラが出にくく、隅々までしっかりキレイにできるというメリットがあります。

ハイエンド機は分解が困難で追加料金になることも

一方でハイエンドモデルは、分解難易度が高いため、通常の清掃料金では対応できないこともしばしばあります。

複雑な構造ゆえに、パーツの取り外しに特殊な技術が必要だったり、クリーニング中に壊れるリスクも高まります。

そのため、同じ「エアコンクリーニング」でも、ハイエンド機では作業時間も料金も余計にかかってしまうことが多いのです。

- ハイエンド機は多機能ゆえに汚れやすく、故障リスクも高い

- エントリーモデルはシンプル構造で掃除しやすく、長持ちする

- 業者視点でもエントリーモデルが最もおすすめできる選択肢

コメント