「フィルターはこまめに掃除してるから大丈夫」

そう思っている方ほど要注意。

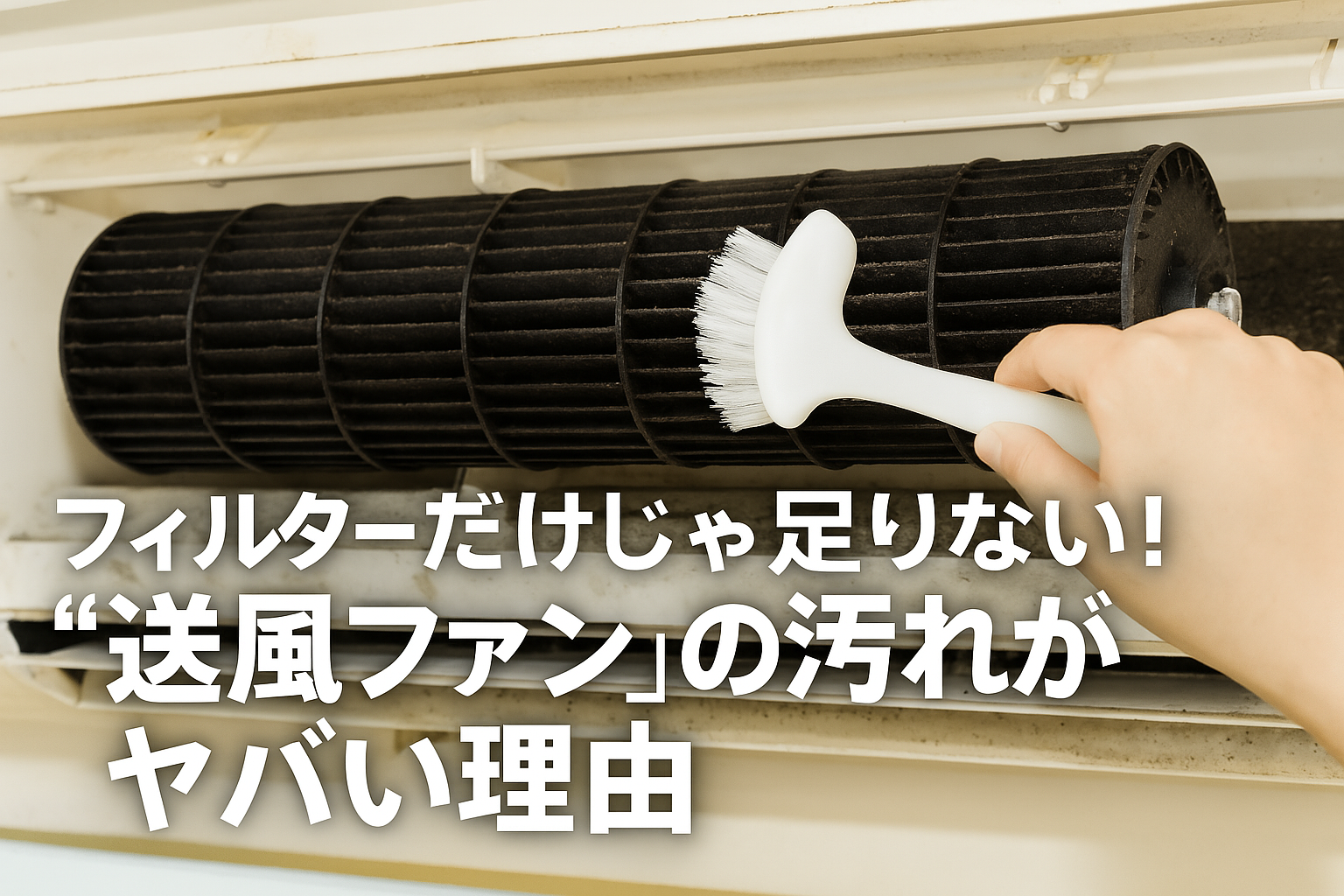

エアコンの中には、見えない場所にカビ・ホコリ・汚れの温床になっている「送風ファン」があります。

ここが汚れていると、カビ臭・アレルギー・冷暖房効率の低下といった深刻な影響が出ることも…。

この記事では、送風ファンの役割と汚れの実態、そして清掃の必要性・対策方法について、プロの目線から詳しく解説します。

- 送風ファンに汚れがたまりやすい理由とその構造

- カビ臭・健康被害・効きの悪さとの関連性

- 送風ファンの清掃方法と注意点

送風ファンってどこ?何をする部品なのか

風を送り出す「エアコンの心臓部」

送風ファンは、エアコン内部にある横長の円筒状の羽根(クロスフローファン)で、冷暖房した空気を部屋中に送り出す役割を持っています。

室内機の吹き出し口の奥、フィルターや熱交換器のさらに奥に位置しており、普段は目に見えない場所にあります。

フィルターでは防ぎきれない汚れが集まる場所

フィルターで取りきれなかった微細なホコリ・皮脂・カビの胞子などが、このファンに集まりやすく、湿度や結露と反応して汚れがこびりつくのが特徴です。

ファンが回転するたびに汚れた風を部屋中に拡散してしまうため、清潔さを保つ上で最も重要な部品の一つです。

フィルター掃除だけじゃダメ!送風ファンが汚れると起きること

①カビ臭・異臭が部屋中に広がる

送風ファンに付着したカビや雑菌が、運転のたびに空気と一緒に吹き出されることで、部屋に独特のニオイが充満します。

とくに冷房や送風モードで起こりやすく、「カビ臭い」「生乾きのようなにおい」の原因になっています。

②咳・くしゃみ・アレルギーの原因になる

ファンに付着したカビやハウスダストが舞い上がることで、ぜんそく・鼻炎・目のかゆみなど、アレルギー症状が悪化するケースもあります。

小さなお子さんや高齢者のいるご家庭では、特に注意が必要です。

③風量が落ち、冷暖房効率も大幅ダウン

羽根に汚れがびっしり付くと、空気をかき出す力が弱まり、風量が低下します。

その結果、設定温度までなかなか届かず、電気代がかさむ・本体に負荷がかかるといった悪循環に陥ります。

送風ファンの掃除はプロでも大変?その理由とリスク

構造が複雑で「簡単に手が届かない」

送風ファンは吹き出し口の奥深くにあり、パーツを分解しないと清掃ができない構造になっています。

一般の方が手を入れて掃除するのは極めて困難で、無理に触ると破損やケガの恐れ

洗剤・工具・分解技術が必要

送風ファン清掃には専用の中性洗剤、回転を止める器具、カバー脱着工具などが必要です。

中途半端に掃除してしまうと、カビの取り残し・再付着・モーターへの水侵入

プロでも追加料金対象の作業になることが多い

標準クリーニングでは送風ファンまで対応しない業者もあり、「ファン洗浄オプション+5,000円〜」といった追加費用が発生します。

それだけ時間と技術が求められる難所であることを意味しています。

送風ファンを清潔に保つためにできること

①送風モード(内部乾燥)を活用する

冷房や除湿のあとに送風モードや内部クリーン機能を使うことで、ファンや吹き出し口の湿気を乾燥させ、カビの発生を防ぐことができます。

特に夏場は毎回使用後に送風で10〜30分乾燥させるのが理想です。

②定期的なフィルター掃除で“予防”する

フィルターを清潔に保つことで、ファンへのホコリ・カビ胞子の流入を減らせるため、間接的に送風ファンの汚れを抑える効果があります。

目安として2週間に1回の水洗いをおすすめします。

③年に1回のプロクリーニングで徹底除去

ファンまで徹底的に洗浄するには、やはりプロの分解洗浄が必要です。

1〜2年放置すればカビや汚れは確実に付着しているため、毎年のオフシーズンに1回クリーニングを検討するのがベストです。

送風ファンの汚れこそ“見えない最大のリスク”

フィルターだけでは防げない“内部汚れ”に注意

送風ファンは、目に見えない場所にありながら、空気を送り出す重要な部品です。

ここにカビやホコリが蓄積すると、健康被害や冷暖房効率の低下を引き起こします。

掃除が難しいからこそ“汚れがたまりやすい”

ファンは構造的に清掃しづらく、放置されやすい部位です。

自分で無理に掃除しようとせず、定期的なプロのクリーニングを前提にメンテナンスしましょう。

日々の工夫と年1回のプロ清掃で安心空間に

送風モードの活用やこまめなフィルター掃除でカビの発生を抑え、年に1回は徹底的に分解洗浄を。

見えない部分こそケアすれば、清潔で快適な空気を守れます。

- 送風ファンの汚れはカビ臭や健康被害の大きな原因になる

- フィルター掃除だけでは防げず、定期的な対策が必要

- 送風モード+プロによる清掃が快適な空気環境をつくる

コメント