エアコンから出てくる空気がなんとなく臭う、効きが悪い、そんな経験はありませんか?

実はその原因の多くは、エアコン内部に蓄積された“目に見えない汚れ”にあります。

この記事では、エアコンの基本構造から、汚れがたまるメカニズム、放置によるリスクまでをプロの視点からわかりやすく解説。

「どうして内部まで掃除が必要なのか?」という疑問を、構造的にスッキリ解決します。

- エアコン内部の構造と各部の役割

- 汚れが発生する仕組みとそのリスク

- 分解洗浄が必要な理由とプロの対応内容

エアコンの基本構造とは?

空気を冷やす・温めるのはどの部分?

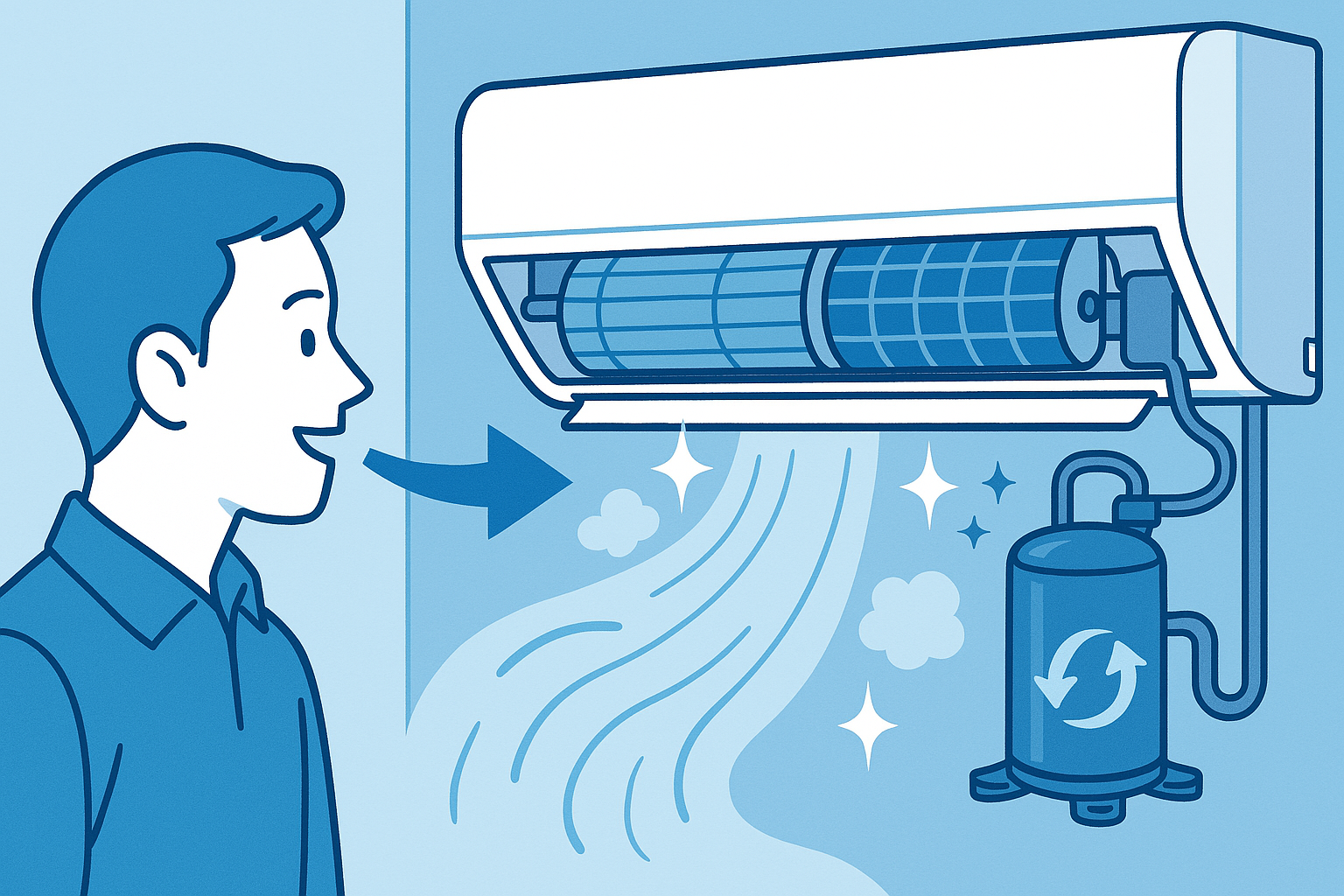

エアコンは「室内の空気を吸い込み、冷たく(または暖かく)して再び部屋に送り返す」というシンプルな仕組みで動いています。

この空気の温度を変える役割を果たしているのが「熱交換器(または冷却フィン)」と呼ばれる部品です。

冷房時には冷媒ガスがこの熱交換器を通ることで熱を奪い、暖房時には逆に熱を与えることで、空気の温度を変化させています。

つまり、エアコンが「ただの送風機」ではなく、「空気そのものの状態を変える装置」であることが、この部分を見てもわかります。

フィルター・熱交換器・ファンの役割

エアコンの内部には大きく分けて3つの重要なパーツがあります。

まずは「フィルター」。

これは室内の空気を吸い込む際に、大きなホコリやゴミを取り除く役割を担っており、家庭でも外して水洗いができる最も身近な部分です。

次に「熱交換器」。先ほど述べた通り、空気の温度を変える重要な心臓部です。

この部分は非常に細かい金属のひだで構成されており、汚れが付着しやすく、掃除には専門的な道具や薬剤が必要です。

最後が「送風ファン」。

熱交換器で温度が変わった空気を部屋中に送り出す羽根のような部分で、ここにカビやホコリが溜まると、悪臭やアレルギーの原因となる粒子が部屋中にまき散らされることになります。

これら3つの要素が正常に働いてこそ、エアコンは快適な空気環境を保てるのです。

汚れはどこにたまる?そのメカニズム

カビ・ホコリ・油が付着する仕組み

エアコン内部に汚れがたまる原因は、室内の空気を吸い込んで循環させる仕組みにあります。エアコンは空気を吸い込み、冷やしたり温めたりしたうえで、再び部屋へ送り出す構造になっています。

このとき、空気中のホコリ・花粉・ペットの毛・油分などが、まずフィルターに引っかかり、取りきれなかった微粒子がそのまま奥へと吸い込まれていきます。

特にリビングやキッチン近くにあるエアコンでは、料理による油煙が混ざることも多く、これがホコリと一体化して「ベタついた汚れ」になります。これが熱交換器やファンに付着すると、通常の拭き掃除では取り除けないレベルまで固着してしまうのです。

プロのクリーニング現場では、こうした「見た目ではわかりにくい頑固な汚れ」が、思いのほか重度になっているケースがとても多いのが実情です。

湿気+室内環境=カビの温床に

冷房使用中のエアコン内部は、空気を冷やす過程で必ず「結露」が発生します。湿気を含んだ空気が冷やされることで水滴になり、熱交換器の表面やファンの周辺に常に水分が残る状態になります。

この状態に空気中のホコリや皮脂、カビの胞子などが組み合わさると、まさにカビの繁殖に最適な“温床”が完成します。とくに、冷房を使用したあとのメンテナンスを怠ると、内部に湿気が閉じ込められたままとなり、時間が経つごとにカビが拡大していきます。

カビが付着する場所は、主に熱交換器とファン。ここで増えたカビの胞子が風と一緒に部屋中へ吹き出されることで、独特なにおいや健康被害(アレルギー・ぜんそく・肌荒れなど)を引き起こすリスクが高まります。

「見た目では汚れていないのに、におう」「目がかゆくなる」という症状があれば、内部のカビが進行しているサインかもしれません。

外側の掃除では不十分な理由

見えるところと“本当に汚れているところ”のギャップ

エアコンの掃除というと、多くの方が「フィルターのホコリを取る」「外側のパネルを拭く」ことをイメージします。もちろん、これらも大切なメンテナンスのひとつですが、実はこれだけではエアコンの汚れの大半は取り除けません。

本当に汚れがたまりやすいのは、フィルターよりも奥の「熱交換器」や「送風ファン」の内部です。これらの部分はエアコンを分解しないと見えないため、表面がきれいに見えても、内部にはカビやホコリがびっしり付着しているケースが非常に多いのです。

「掃除しているつもりなのに、臭いがする」「目に見えない場所から汚れが飛んでくる気がする」という場合は、まさにこの“見えない汚れ”が原因の可能性が高いと言えるでしょう。

プロの分解洗浄でなければ落とせない汚れとは?

エアコンの内部には、一般的な掃除道具では届かない構造が多くあります。たとえば送風ファンの羽根の裏側、熱交換器のひだの奥深くなどは、家庭用のスプレーやブラシではどうしても汚れを落としきれません。

また、素人が無理に分解を試みると、破損や故障の原因になることもあります。配線の位置や電子基板の保護など、専門知識がなければ触ってはいけない領域も存在します。

そのため、エアコンを根本からリセットするには、専門の技術を持った業者による「分解洗浄」が必要不可欠です。高圧洗浄機と専用薬剤を使って内部のカビ・汚れを徹底除去することで、ようやく“本来の性能”を取り戻すことができるのです。

放置するとどうなる?健康と電気代への影響

汚れたままのエアコンが招くリスク

エアコン内部に汚れやカビがたまったまま使用を続けると、まず問題になるのが“空気の質”です。送風ファンや熱交換器にカビが付着していると、運転のたびにその胞子が風に乗って室内にまき散らされることになります。

この状態が続くと、アレルギーや喘息、肌荒れ、目のかゆみなど、さまざまな健康トラブルを引き起こす原因になり得ます。特に、小さなお子様や高齢者、ペットのいるご家庭では、空気環境が生活の快適さを左右する重要な要素となります。

さらに、においの問題も無視できません。カビ臭や湿っぽいにおいは、不快なだけでなく“エアコンの中に菌が存在している”というサインでもあるのです。

掃除をしないと余計にコストがかかる理由

エアコン内部に汚れがたまると、空気の流れが悪くなり、冷暖房の効率が大きく下がります。その結果、設定温度に到達するまでに余分な電力を消費してしまい、電気代が高騰する原因になります。

また、フィンやファンにこびりついた汚れが熱伝導を妨げることで、エアコン本来の能力が発揮できず、より長時間の運転が必要になるという悪循環が生まれます。

最悪の場合、モーターやコンプレッサーに負担がかかり、故障のリスクも高まります。修理や買い替えとなれば、定期的なクリーニング費用よりもはるかに高額な出費につながるでしょう。

清掃を“後回しにすること”が、長い目で見れば最もコストのかかる選択肢になってしまうのです。

まとめ

エアコンの構造を知ることが“正しい掃除”の第一歩

エアコンを正しくクリーニングするためには、まずその構造や仕組みを理解することが大切です。空気を吸い込み、冷やして再び送り出すという一連の流れの中で、どの部分が汚れやすく、どんなリスクを伴うのかを知ることで、単なる「表面の掃除」では不十分だということが見えてきます。

外側をきれいにしても、内部にカビやホコリが溜まっていれば、空気は汚れたままです。目に見えない場所にこそ注意を向けることが、エアコンを清潔で快適に保つ第一歩となります。

分解洗浄の必要性を理解して快適な空気を手に入れよう

家庭でできる掃除には限界があります。エアコン内部の本格的な汚れやカビを除去するには、プロによる分解洗浄が欠かせません。専門の機材と知識を持った業者であれば、熱交換器やファンの奥まで徹底的に洗浄し、本来の性能を取り戻すことができます。

清潔なエアコンは、快適な空気だけでなく、健康・節電・長寿命というさまざまなメリットをもたらします。汚れてから対処するのではなく、計画的なメンテナンスを通じて「汚れを溜めない」習慣をつけることが、最も賢く、効果的なエアコン活用法といえるでしょう。

- 汚れは内部に溜まりやすく目に見えない

- 湿気と空気の流れでカビが繁殖しやすい

- 分解洗浄で性能と空気の質を根本改善できる

コメント