「エアコンからカビ臭がする…」その原因のほとんどは、内部に発生したカビです。

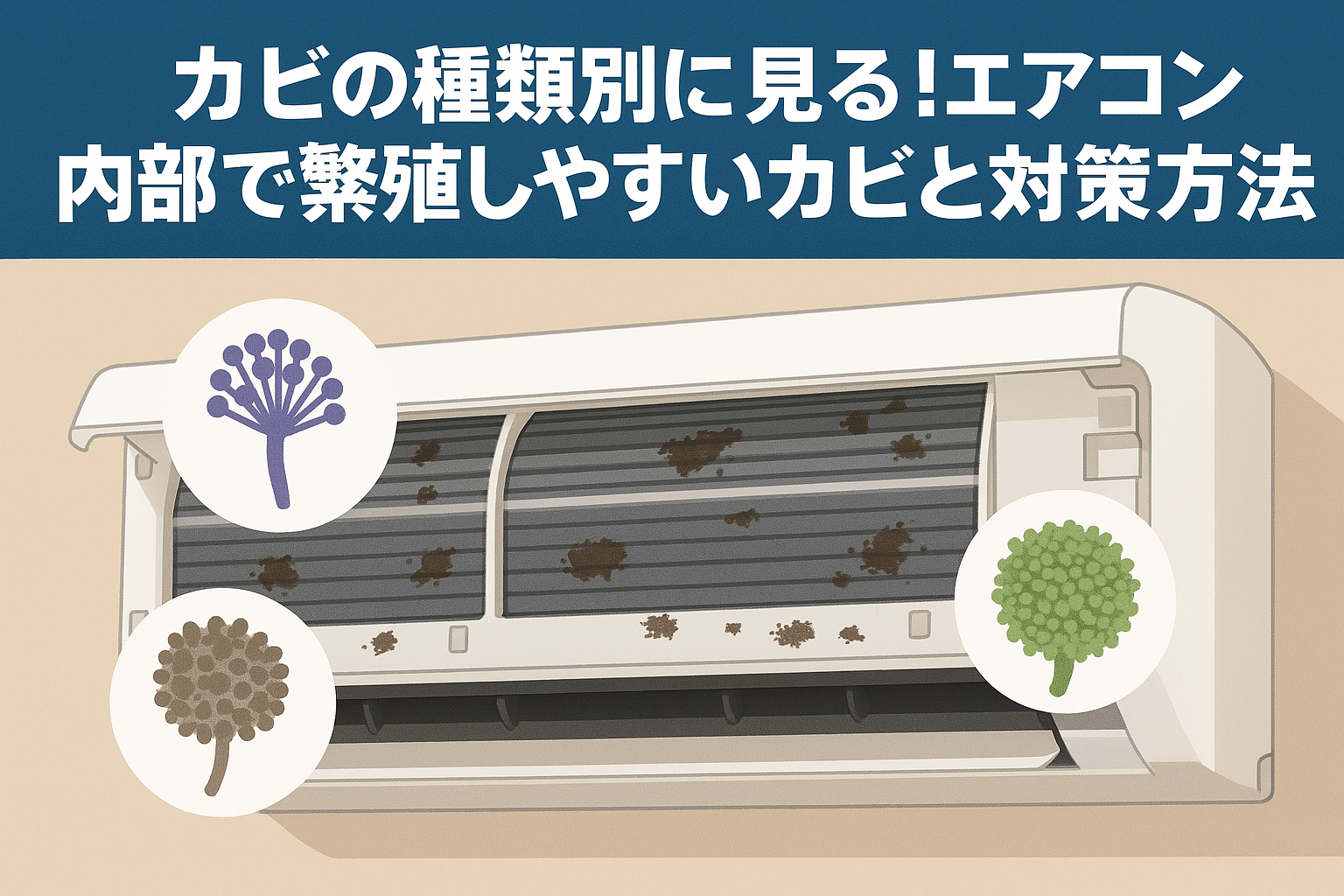

しかし、実はひとくちに「カビ」といっても、エアコン内部には複数の種類のカビが存在しており、それぞれ性質や健康への影響も異なります。

なかにはアレルギーや喘息の原因になるカビも含まれており、ただの不快な臭いと軽視するのは危険です。

この記事では、エアコン内部でよく見られるカビの種類と、それぞれに適した対処法・予防策を詳しく解説します。

カビ臭に悩む方、健康面で不安がある方にとって、「見えないリスク」を理解するきっかけになる内容です。

- エアコン内部で繁殖しやすいカビの種類と特徴

- それぞれのカビがもたらす健康リスク

- カビの発生を防ぐための具体的な対策

エアコンに発生しやすいカビの種類

1. 黒カビ(クラドスポリウム)

エアコンの吹き出し口やフィルター、熱交換器で最もよく見られるカビです。

黒っぽい斑点状で、湿気とホコリを好み、空気中に胞子を飛ばして増殖します。

アレルギー性鼻炎・喘息・皮膚炎の原因になることも多く、早急な対応が必要です。

2. アオカビ(ペニシリウム)

青緑色で、フィルター裏やドレンパン周辺に発生することがあります。

一般的に食中毒の原因菌としても知られ、吸い込むと咳や呼吸器疾患のリスクがあります。

室内の空気環境への影響が大きいため、徹底した清掃が重要です。

3. コウジカビ(アスペルギルス)

高温多湿な環境で繁殖しやすく、目に見えにくい点が厄介です。

免疫力が低下している人に深刻な感染症を引き起こすこともあるため、医療施設や高齢者宅では特に注意が必要です。

カビが健康に与える影響

日常的に吸い込むと慢性的な症状に

エアコンを使うたびにカビ胞子を吸い込んでしまうと、次のような健康被害が起こる可能性があります:

- アレルギー性鼻炎・咳・喉の痛み

- 気管支喘息・肺炎

- 皮膚炎・目のかゆみ

特に小さな子どもや高齢者、持病がある方は要注意です。

自覚がないまま“慢性化”するケースも

カビ由来の体調不良は、風邪や花粉症と混同されやすく、原因が分からないままエアコンを使い続けている人も少なくありません。

「夏になると必ず咳が出る」「部屋にいると喉がかゆい」などの症状がある方は、エアコン内部のカビを疑ってみる価値があります。

カビを防ぐための予防対策

1. 使用後は送風運転で内部を乾燥

冷房運転の後は30分程度の送風運転を行い、内部に残った水分をしっかり乾かしましょう。

最近の機種には「内部クリーン」機能が付いているものもあり、自動で乾燥運転してくれます。

2. 定期的なフィルター清掃

ホコリはカビの栄養源になるため、フィルター掃除は月1回が目安です。

水洗い後はしっかり乾燥させてから戻しましょう。乾かさずに戻すと逆に湿気を閉じ込めることになります。

3. 室内の湿度管理も重要

室内の湿度が高い状態が続くと、エアコン内部に結露しやすくなります。

湿度50〜60%程度を保つことで、カビの発生を防ぎやすくなります。

定期的なクリーニングの重要性

1年〜2年に1度はプロによる分解洗浄を

カビが発生する箇所(熱交換器・送風ファン・ドレンパン)は、自力での掃除が困難なため、専門業者に依頼するのがベストです。

プロの洗浄では、高圧洗浄機+抗菌処理で奥の汚れまで徹底除去できます。

市販のスプレーで済ませると逆効果のことも

市販の洗浄スプレーは便利ですが、洗剤が内部に残ったまま乾ききらないと、逆にカビの栄養源になってしまうこともあります。

定期的なプロ清掃と併用しながら使うのが効果的です。

カビの種類と対策を知って安心・快適な空気を

目に見えない脅威こそ対処が大切

エアコン内部のカビは、見えにくく気付きにくい問題ですが、放置すると健康に悪影響を及ぼします。

特に免疫力の低い方がいる家庭では、早めの点検と対策が必要です。

定期的なメンテナンスで清潔を保つ

カビの種類とリスクを知った上で、日常的な掃除+プロの分解洗浄を組み合わせることが、長期的なカビ対策になります。

「空気のきれいさ」は、快適な生活の第一歩です。

- エアコン内部には複数の種類のカビが繁殖する

- アレルギーや咳の原因になるカビも存在

- 予防と対処には送風乾燥・掃除・分解洗浄が有効

コメント